Das Modellprojekt zur Verbesserung der Situation von Ackerwildkräutern in Sachsen-Anhalt wurde im Mai 2019 im Rahmen des ELER-Programmes beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt gestartet und endete im September 2022.

Ziel des Projektes war es, die Situation der stark gefährdeten Ackerwildkräuter in Sachsen-Anhalt (Rote-Liste-Arten) zu verbessern.

Wesentliche Aufgaben des Projektes waren:

(1.) Flächen mit einem hohen Potenzial für den Ackerwildkrautschutz in einem landesweiten Kataster zu erfassen und damit eine Flächenkulisse für zukünftige Maßnahmen zu erstellen

(2.) eine Samenbank für gefährdete Ackerwildkräuter aufzubauen

(3.) Maßnahmen für die Erhaltung und Förderung von Ackerwildkräutern in Kooperation mit Landwirtschaftsbetrieben zu initiieren, fachlich zu begleiten und Erfolgskontrollen der umgesetzten Maßnahmen durchzuführen

(4) beispielhaft Aufwertungsmaßnahmen zur Wiederansiedlung lokal und regional ausgestorbener Ackerwildkräuter umzusetzen und fachlich zu begleiten

(5.) Landwirtschaftsbetriebe zu Maßnahmen des Ackerwildkrautschutzes zu beraten und in einem Handlungsleitfaden einen Katalog von Maßnahmen zu erstellen

-

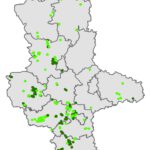

- Potenzialflächen für den Ackerwildkrautschutz in Sachsen-Anhalt. Hellgrün = Flächenkataster des Ackerwildkrautprojektes, dunkelgrün = davon botanisch/avifaunistisch bereits untersuchte Flächen – Foto © Copyright: Anna Schumacher

-

- Aussaat von Roggen in halber Saatstärke auf einem Schutzacker bei Karsdorf im Burgenlandkreis – Foto © Copyright: Carlos Heinecke

-

- Aussaat einer Saatgutmischung auf einem Schutzacker in der Hohen Börde. Die weiße Staubwolke entsteht durch den leichten Getreideschrot – Foto © Copyright: Anna Schumacher

Hintergrund

Lediglich 3 % der Fläche von Sachsen-Anhalt sind Naturschutzgebiete, wo aktiver Natur- und Artenschutz betrieben wird. Hierbei handelt es sich häufig um besondere Lebensräume, Gewässer oder Wälder, welche oft den dort seltenen Tier- und Pflanzenarten einen wichtigen Zufluchtsort bieten. Den Arten der normalen Ackerlandschaft, welche in Sachsen-Anhalt mit 52 % einen Großteil der Fläche einnimmt, helfen diese Schutzgebiete zu wenig.

Auf Grund der starken Intensivierung der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten sind die Artenzahlen und Anzahlen der Individuen von Ackerwildkräutern seit den 1950er Jahren gravierend zurück gegangen. Sie gehören zu den am stärksten gefährdeten Pflanzenarten Sachsen-Anhalts. Auch die Hälfte der Vogelarten, welche ihren Lebensraum im landwirtschaftlich genutzten Offenland finden, mussten in den letzten dreißig Jahren Einbußen verzeichnen. Weitere Arten der offenen Feldflur wie Insekten und Säugetiere sind aufgrund fehlender Strukturen in der heutigen Agrarlandschaft zurückgegangen.

Die Tier- und Pflanzenarten der Agrarlandschaft, allen voran die Ackerwildkräuter, sind von einer Bewirtschaftung der Äcker abhängig: Viele Ackerwildkräuter sind mit dem Getreideanbau vor tausenden Jahren, teilweise aber auch erst im Mittelalter, bei uns eingewandert. Ihr Vorkommen ist an den Anbau von Nutzpflanzen und die regelmäßige Bodenbearbeitung gebunden. Intensive Landnutzung führt ebenso zum Verschwinden dieser Arten, wie die Stilllegung ertragsarmer Felder. Mehr als die Hälfte der Ackerwildkräuter gilt heute als gefährdet, vom Aussterben bedroht oder als ausgestorben.

Gleichzeitig bilden wildkrautreiche Felder wichtige (Teil-)habitate für weitere gefährdete Arten der Agrarlandschaft. Sie stellen eine wesentliche Nahrungsquelle für Insekten und direkt oder indirekt auch für körner- und insektenfressende Vogelarten, z. B. Feldlerchen, dar. Viele Insektenarten sind stark auf bestimmte Ackerwildkräuter spezialisiert. Darüber hinaus übernehmen wildkrautreiche Äcker wichtige Ökosystemfunktionen wie die biologische Schädlingsbekämpfung, die Schaffung eines ausgeglicheneren Mikroklimas sowie die Verringerung der Bodenerosion.

Die Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt arbeitet mit Landwirtschaftsbetrieben zusammen, um wildkrautreiche Felder zu entwickeln und zu erhalten. Hierfür sind ertragsärmere Standorte in Nachbarschaft zu Schutzgebieten oder geschützten Biotopen geeignet. Die Landwirtinnen und Landwirte bringen sich mit ihrem praktischen Wissen ein und setzen eine naturschutzgerechte Bewirtschaftung um. Hierbei werden durch lückige Aussaat lichte Bestände geschaffen (Lichtacker), keine chemischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt, die mechanische Unkrautbekämpfung und die Düngung nur eingeschränkt angewendet und nach der Ernte eine längere Stoppelphase belassen. Auch die Anlage von Schonstreifen kann bei gelegentlichem Umbruch über einen gewissen Zeitraum Ackerwildkräuter fördern.

Öffentlichkeitsarbeit

Am 11.03.2020 wurde das Projekt im Rahmen einer Infoveranstaltung in Bornstedt Hohe Börde vorgestellt.

Im November 2021 wurden zwei Schutzäcker in der Hohen Börde mit regionalem Saatgut gefährdeter Ackerwildkräuter aufgewertet.

„Interview: PIK-Maßnahmen verringern Flächenverluste“ (Informationsheft des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt e. V., Ausgabe: September 2021).

„Aus der Praxis: Produktionsintegrierte Kompensation (PIK): Schonend Ackern für den Ackerwildkrautschutz – Ein Beispiel aus dem Süden Sachsen-Anhalts.“ (Informationsheft des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt e. V., Ausgabe: Oktober 2021).

Am 18.11.2022 fand im Saal des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt die Abschlussveranstaltung des Projektes statt. Unter den 60 TeilnehmerInnen waren MitarbeiterInnen von Naturschutzbehörden, LandwirtInnen, VertreterInnen der Kommunen und BotanikerInnen. Die Vorträge der Veranstaltung und die gezeigten Poster und Karten können hier heruntergeladen werden.