Zielstellung

Um dem seit Jahrzehnten fortschreitenden Verlust der Biodiversität in der Agrarlandschaft entgegenzuwirken, müssen biodiversitätsfördernde Maßnahmen auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche umgesetzt werden. Ein Aufwachsen und Vermehren von seltenen und bestandsgefährdeten Ackerwildkräutern war und ist in intensiv bewirtschafteten Marktfruchtbauregionen bisher kaum möglich.

Ziel des Vorhabens ist es, in einem praxisnahen und gleichzeitig wissenschaftlich fundierten Vorhaben folgende Fragen zu beantworten:

- Welche Bewirtschaftung (Marktfrucht und Stoppelbearbeitung) fördert eine erfolgreiche Ansiedlung von wertgebenden Ackerwildkräutern in marktfruchtorientierten Fruchtfolgen?

- Welche Vor- und Folgefrucht trägt in einer marktfruchtgeprägten Region zum Erfolg der Ansiedlung bei?

- Welche Auswirkungen hat die verzögerte Stoppelbearbeitung auf Pflanzenschutzaspekte im Marktfruchtanbau?

- Welche Auswirkungen hat die verzögerte Stoppelbearbeitung auf die Bodenfeuchte in ackerbaulichen Trockengebieten?

- Wie wirken sich die Maßnahmen auf die Wirtschaftlichkeit des landwirtschaftlichen Betriebes aus?

Projektinhalte

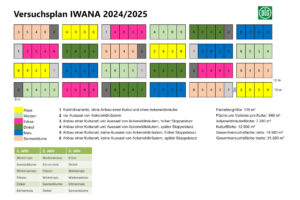

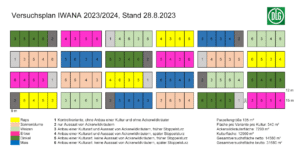

Versuchsaufbau

Auf den Flächen des Internationalen Pflanzenbauzentrums der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) in Bernburg wurde eine Versuchsanlage mit sechs Kulturarten mit praxisüblichen Folgefrüchten etabliert: Winterweizen, Winterraps, Sonnenblumen, Sommererbse, Winterdinkel und Silomais.

Zur Förderung wertgebender Ackerwildkräuter werden folgende Anpassungen in der Bewirtschaftung in den Versuch implementiert:

- Aussaat wertgebender Ackerwildkräuter

- verzögerter Stoppelsturz

- schonende Beikrautregulierung.

- Ausbringung ausgewählter Kulturen in geringerer Saatdichte

Erstellen einer Ackerwildkräuter-Mischung 2023

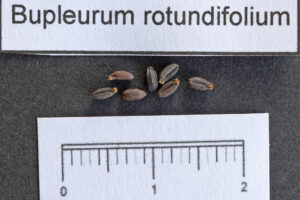

Eine standortangepasste Saatgutmischung aus regionaler Herkunft mit sechzehn wertgebenden Ackerwildkrautarten wurde 2023 entwickelt und in den Varianten 2, 3 und 4 ausgesät. In die Mischung wurden naturschutzfachlich wertgebende Arten der für die Region typischen Ackerwildkrautgesellschaft der basenreichen Lehmböden integriert. Es wurden vor allem Arten mit rückläufiger Bestandsentwicklung in die Mischung aufgenommen, also Arten, die als gefährdet gelten oder auf der Vorwarnliste stehen. Sofern genügend Saatgut aus Vermehrung zur Verfügung stand, wurden auch stark gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Arten in die Mischung aufgenommen. Die Ackerwildkrautmischung setzt sich aus folgenden Arten zusammen:

Aussaat 2023

Die Aussaat der Ackerwildkrautmischung erfolgte im Herbst 2023 mit einer mechanischen Sämaschine durch Aufrieseln des Saatgutes in den Drillreihen. Als Füllstoff wurde Maisschrot verwendet.

Erstes Versuchsjahr 2024

Über die Projektlaufzeit wird durch die Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt der Etablierungserfolg der eingebrachten Ackerwildkrautarten und deren Vermehrung in den verschiedenen Fruchtfolgen und Bewirtschaftungsarten verfolgt.

Nachfolgende Bilder aus dem Jahr 2024 zeigen Parzellen der Variante 1. Hier wurden keine Ackerwildkräuter ausgesät und keine Marktfruchtkulturen angebaut. Im Herbst werden die Parzellen gegrubbert. Bei hohem Aufkommen von Problemarten wird gemulcht, um eine Ausbreitung der Samen auf benachbarte Parzellen zu verhindern. In dieser Variante wird untersucht, welches Arteninventar sich am Versuchsstandort über die Bodensamenbank entwickeln kann. Das Auflaufen von Zielarten, die in den Varianten 2, 3 und 4 ausgesät wurden, konnte hier bisher nicht beobachtet werden.

Die folgenden Bilder zeigen die Entwicklung der Parzellen in der Variante 2 aus dem Jahr 2024. Hier wurden wertgebende Ackerwildkräuter ausgesät. Ein Anbau von Marktfruchtkulturen erfolgt jedoch nicht, so dass auch keine weiteren ackerbaulichen Maßnahmen (PSM-Einsatz, Düngung usw.) durchgeführt werden. Im Herbst werden die Parzellen gegrubbert. Diese Variante bildet den Referenzzustand für die Etablierung von Ackerwildkräutern auf dem Versuchsstandort ab.

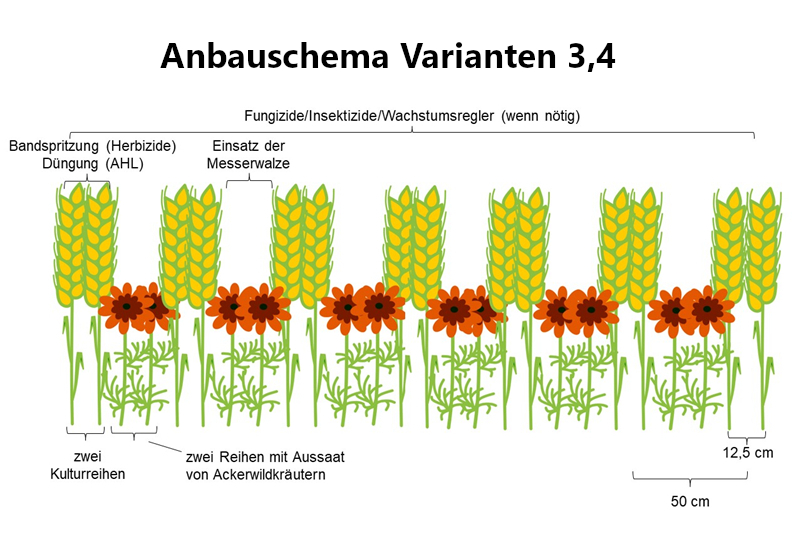

In den Varianten mit Anbau von Marktfruchtkulturen und der Aussaat von Ackerwildkräutern wird folgendes Anbausystem umgesetzt:

Nachfolgend werden ausgewählte Winter- und Sommerkulturen in den Varianten mit und ohne die Aussaat von Ackerwildkräutern gegenübergestellt:

In allen Anbaukulturen sowie während der teils anbaufreien Wintermonate werden durch die DLG pflanzenschutzrelevante Bonituren auf den Flächen durchgeführt, um Risiken zu Virosen, Schadtierpopulationen (z. B. Insekten, Nager) sowie schwer kontrollierbaren Beikräutern und Beigräsern zu bewerten. Die Einflüsse des veränderten Stoppelmanagements auf den Bodenwasserhaushalt werden mit Bodenwassermessungen in den jeweiligen Varianten untersucht. Zudem werden ökonomisch relevante Daten erhoben, welche in der landwirtschaftlichen Praxis und im Rahmen des Wissenstransfers/-austauschs von Bedeutung sind.

Diese Internetseite gibt die Auffassung und Meinung des Zuwendungsempfängers wieder und muss nicht mit der Auffassung des Zuwendungsgebers übereinstimmen.